"노래 1곡 스트리밍에 0.6원 벌어요"

멜론·소리바다 등 유통서비스업체 40% 독식…바른음악협동조합 출범 새 플랫폼 구상

CD에서 MP3파일로, 다시 스트리밍 서비스로 음악 유통 플랫폼이 변화하고 있다.

인터넷을 통해 음성 파일이나 영상을 실시간으로 재생하는 스트리밍은 소비자의 입장에서 스마트폰 어플리케이션을 통해 신곡을 쉽게 접할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 스트리밍 서비스가 활성화 될수록 음악을 만드는 이들의 고통은 날로 커지고 있다.

◆ 이쑤시개 1개 값도 못한 현실

현재 음원 수익 분배율은 음원서비스업체 40%, 저작인접권자(제작사) 44%, 저작권자(작사·작곡) 10%, 실연권자(가수·연주자) 6%다. 그러나 제작사의 몫인 44%엔 음원 유통 수수료 20%가 포함돼 있다. 음원 유통사까지 포함해 수익 분배율을 계산하면 제작사가 가져가는 몫은 떨어진다. 제작사가 음원 서비스 업체보다 더 적게 돈을 버는 구조다.

국내 음원서비스 업체가 서비스 중인 스트리밍으로 음악을 들으면 1곡당 6원의 수익이 발생한다. 이 중 권리자(제작사·작권자·실연권자)의 수익은 3.6원에 불과하다. 이쑤시개 1개(약 2.4~4원) 값보다 적다. 여기에 음악을 만든 창작자가 가져가는 돈은 겨우 0.6원이다. 음악으로 먹고 산다는 것은 거의 불가능한 일이 된 것이다.

인디신에서 활동 중인 혼성듀오 소프티 웨이브는 모든 노래를 직접 만들어 부른다. 지난 앨범까진 기획사 따로 없이 제작까지 도맡아 했기 때문에 음원 수익 중 권리자 부분을 모두 가져갈 수 있었지만 인디 밴드이다 보니 큰 돈이 들어오진 않았다.

멤버 레이첼은 그룹 활동과 별개로 학원 강사로도 일하고 있다. 그는 "공연하는 금, 토, 일요일은 제외한 나머지 날은 모두 일한다"며 어려운 현실을 토로했다.

이어 "이제까지 낸 앨범은 모두 디지털 싱글이다. CD로 발매하는 것조차 비용 부담이 되기 때문"이라며 "인디 아티스트들은 홍보 하는 일도 어렵기 때문에 스트리밍 차트를 통한 음원 수익은 기대하기 어렵다. 인디에서 유명한 밴드여도 음원보단 행사 수익이 훨씬 더 크다"고 말했다.

유명 가수에게도 정규 앨범 발매는 큰 모험이 됐다. 10곡 이상이 수록된 정규 앨범을 통째로 듣는 일은 CD 플레이어가 MP3 플레이어로 대체되면서 함께 사라졌다. 최근 솔로 앨범을 발표한 가수 정엽 역시 "요즘 같은 때에 정규 앨범을 내는 건 부담스러운 일이다. 하지만 뮤지션으로서 마지막 자존심은 지키고 싶었다"고 말했다.

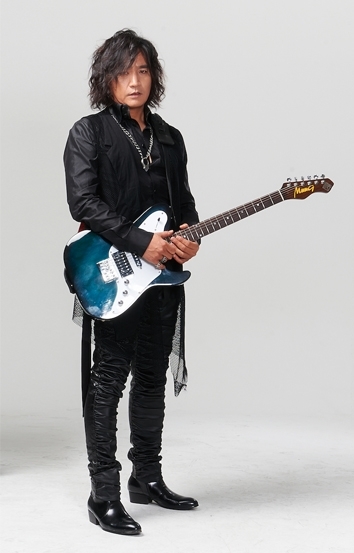

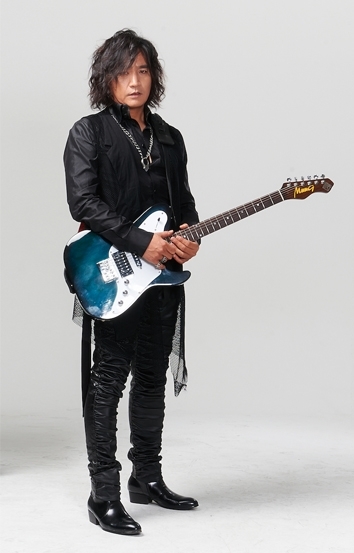

신대철 바른음악협동조합 이사장. /에버모어뮤직

◆ 히트 작곡가 현실도 차이없어

히트곡 '벚꽃엔딩'을 만든 버스커버스커의 장범준이 저작권료로 현재까지 약 46억 원을 벌어들인 것으로 알려졌으나 이런 경우는 극히 드물다.

인기 아이돌 그룹의 타이틀곡을 작사·작곡한 A씨. 그가 만든 노래는 거리에서 흘러나올 정도로 인기를 모았지만 그가 '돈방석'에 앉는 일은 결코 일어나지 않았다.

A씨는 "그룹 멤버와 공동 작곡을 한 경우엔 저작권 수익을 또 나눠서 갖는다. 요즘엔 공동 작사·작곡이 흔한 일이 돼서 실제로 들어오는 돈은 얼마 되지 않는다"며 "우스갯소리로 창작자가 노래로 버는 돈은 시력(0.6원)만도 못하다고들 한다. 국내에서 대박난 곡이라고 해도 몇 천 만원을 넘기기 어렵다"고 밝혔다.

그의 지적대로 2012년 전 세계적인 히트를 기록한 싸이의 '강남스타일'이 벌어들인 돈은 해외와 국내를 비교했을 때 알 수 있다. 2012년 문화체육관광부 보고서에 의하면 '강남스타일'이 해외에서 약 28억 원의 음원 수익을 기록했지만, 국내 시장에선 6500만원에 불과했다.

하지만 국내 음원 유통사는 무제한 스트리밍 패키지를 판매할 수밖에 없다는 입장이다. CD에서 MP3로 음악 소비 패턴이 변화할 때 대부분의 소비자가 '공짜 음악'에 길들여졌기 때문에 그들의 지갑을 열기 위해선 저렴한 스트리밍 서비스가 불가피하다는 설명이다.

A씨는 "음악만으로 먹고 사는 사람은 정말 극소수다. 음악을 만드는 것이 소비를 기대하기 보단 소비 활동에 가깝다"며 "해외 음원 유통 플랫폼인 아이튠즈와 비교했을 때 국내 유통사가 가져가는 비중이 너무 크다"고 꼬집었다.

지난해 8월 서울 성북구에 바른음원협동조합을 설립한 초대 이사장 신대철(왼쪽)이 김영배 성북구청장으로부터 설립 신고 확인증을 받았다. /성북구청

창작자에게 불리한 음원 유통 구조를 개선하기 위해 결국 음악인들이 발 벗고 나섰다. 지난해 출범한 바른음원협동조합(이하 바음협)은 음악 생산자와 소비자가 함께 상생할 수 있는 음원 서비스 플랫폼을 개발 중이다.

바음협의 이사장인 기타리스트 신대철은 "30년 동안 직업으로 음악을 해오며 음악시장이 변화하는 것을 직접 경험했지만 지금처럼 기형적인 시장 구조가 형성됐던 때는 없었다"고 비판했다.

국내보다 사정이 조금 낫다고 볼 수 있는 해외에서도 이 같은 움직임이 이미 시작됐다. 미국 유명 힙합 뮤지션 제이지(Jay-Z)는 '타이달(TIDAL)'이라는 고품질 음원 스트리밍 서비스를 만들었다.

'타이달'은 기존 서비스와 달리 음원 보유자인 창작자(가수)가 직접 음원을 판매한다는 점이 특징이다. 이미 칸예 웨스트, 마돈나, 비욘세, 다프트펑크, 리한나, 어셔 등 인기 가수들도 이에 동참하겠다는 의사를 밝혀 앞으로의 성과가 주목된다.

바음협은 현재까지 가시적인 성과를 거두진 않았으나 문제의식을 공유했다는 데서 긍정적인 평가를 받고 있다. 지금까지 남궁연, 리아, MC메타, 박완규 등 300여 명의 뮤지션이 바음협에 가입해 힘을 보태고 있다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr