도널드 트럼프가 전 세계 금융·자본시장을 격랑 속으로 몰아넣고 있다.

9일 코스피지수는 전날보다 45.00포인트(2.25%) 하락한 1958.38에 마감했다. 원·달러 환율은 14.5원 오른 1149.5원에 마감했다. 아시아증시도 폭락했다. 지난 6월 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)에 버금가는 패닉 장세를 연출한 것.

미국의 대통령 선거와 주식시장은 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 미국의 통상 및 금융 정책 등에 따라 세계 경제질서가 흔들릴 수도, 재편될 수도 있기 때문이다. 이러한 정책은 주식시장에서 가장 민감하게 반응하곤 한다. 특히 국내총생산(GDP)의 50% 이상을 수출에 의존하는 우리나라는 미국 정책에 민감할 수밖에 없다.

재닛 옐런 미국 연방준비제도(FED) 의장은 오는 12월 금리인상 카드를 만지작거리고 있다.

전문가들은 과거 대선이 있는 해의 11월 변동성과 12월 금리 인상 가능성을 생각하면 올해 11월의 증시는 과거보다 더 심하게 덜컹거릴 가능성도 있다고 본다.

◆보호무역·정책불확실성 '트럼프'리스크

전 세계 금융시장은 트럼프 리스크에 패닉 상태다

국제금융센터 뉴욕사무소는 이날 '미 대선 결과 전망과 향후 변수' 보고서에서 트럼프가 승리로 금융시장엔 큰 충격이 발생할 것으로 우려했다. 트럼프 승리로 현지 주가가 최근의 상승 폭을 모두 반납할 것이며 일각에서는 주가가 10% 이상 폭락할 것이라는 예상도 나오고 있다. 심지어 주가가 순식간에 폭락하는 현상을 지칭하는 '플래시 크래시(Flash crash)'가 발생할 가능성도 배제할 수 없다고 보고서는 내다봤다.

트럼프 집권으로 미국의 보호무역주의 강화, 지정학적 리스크 확대, 정책 불확실성 심화될 수밖에 없다는 게 전문가들의 해석이다. 위험자산 회피심리가 강해질 것이란 얘기다.

트럼프는 미국의 무역정책이 미국 내 일자리 감소와 제조업의 위기를 초래하고 있다며 기존 FTA의 전면 재협상을 주장하고 있다. 특히 업종별로는 자동차 업종이 133억 달러(약 14조8000억원)로 가장 높은 손실액을 기록할 것으로 추산됐다. 이어 기계, 정보통신기술(ICT), 석유화학, 철강 순이었다.

또 TPP 협상 철수, 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상, 멕시코·중국 수입품에 고율의 관세부과 등 극단적 보호무역 조치를 입에 담고 있다.

신민영 LG경제연구원 부문장은 "트럼프가 당선되면서 굉장히 많은 차이가 나타날 것이다. 어디로 튈 지 몰라 대내외 정책 불확실성이 커질 것"이라고 말했다.

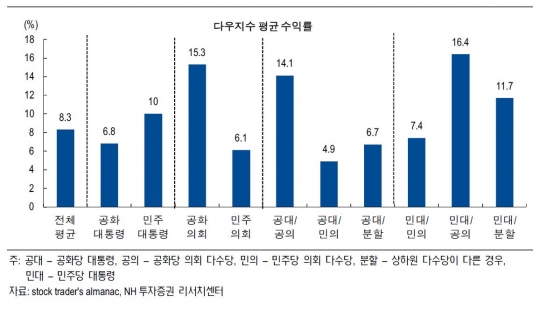

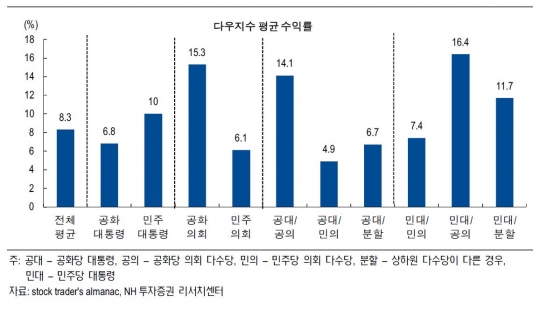

경험적으로도 공화당 집권시기에 주가 상승률이 낮았다. 민주당이 공화당보다 훨씬 높게 주가 상승에 기여하는 것은 민주당 후보들이 당선 후에 공약으로 내세웠던 증시 및 규제 강화 정책을 완화하는 경향이 많았기 때문이다. 1930년대 대공황기에 취임했던 민주당의 루스벨트 대통령의 경우 집권 초기부터 강력한 경기부양책을 쏟아내며 취임 첫해에 다우존스지수를 86%까지 끌어올린 바 있다. 그의 12년 재임 기간 동안 주가 상승률은 무려 194%를 기록했다.

트럼프의 승리로 우려를 낳을 수 밖에 없는 통계다.

NH투자증권 김병연 연구원은 "민주당 집권시 다우지수의 수익률은 상대적으로 공화당 집권시보다 양호했다"면서 "반면, 수출이 주력인 한국을 비롯한 이머징에서는 소비를 촉진하는 공화당 집권시 수출 모멘텀이 확대된다"고 말했다.

대통령과 의회의 정당별 조합에 따른 다우지수의 평균 수익률

◆'세계 경제 대통령' 옐런의 선택은?

시장의 관심은 '세계 경제 대통령'으로 불리는 재닛 옐런 미국 연방준비제도(FED) 의장의 입으로 향하고 있다.

12월 미국의 금리 인상여부다. 미국의 금리 카드는 한국경제에 큰 짐이다. 예견된 이슈라고 하더라도 금융시장의 어느 한 곳에서라도 '누수'가 발생한다면 그 충격이 다른 곳으로 전염될 잠재적인 위험성이 있다.

트럼프는 "자신이 대통령이 되면 옐런 의장 임기 만료 후 재지명할 의사가 없다"고 밝힌 바 있다.

특히 트럼프의 보호무역 정책이 미국 경제를 후퇴시킬 가능성도 있다. 금리 인상이 늦춰질 수도 있는 문제다. 하지만 시기의 문제일 뿐이란게 전문가들의 설명이다.

한국경제는 미국의 금리 인상을 받아들일 준비가 돼 있을까. 내성은 생겼지만 충격은 불가피해 보인다.

가장 큰 걱정은 '머니무브'다. 1998년과 2008년 양대 경제위기 때 국내 금융시장에 생긴 '트라우마'다.

한국은행 국제수지 통계를 보면 작년 6월부터 올해 2월까지 국내 채권, 주식 등 증권시장에서 9개월 연속 외국인 자금이 빠져나갔다. 이 기간에 이탈한 외국인 자금은 266억 달러(약 30조원)나 됐다.

벤 버냉키 전 연준 의장이 양적완화 축소 가능성을 언급하면서 긴축발작(테이퍼 탠트럼)이 발생한 2013년 8∼12월에도 국내 외국인 보유채권 잔액이 5개월 간 8조2000억원이나 줄기도 했다.

미국 금리인상이 한국 경제에 직접 타격을 미칠 수 있는 또 다른 핵심 경로는 외국 금융회사의 자금 회수다. 글로벌 금융회사의 자금 '엑소더스'가 외인 전체로 확산한다면 사태는 걷잡을 수 없는 수렁으로 빠져들 수밖에 없다.

국제결제은행(BIS)에 따르면 지난해 말 현재 전체 외국은행의 대출 익스포져는 2580억5400만 달러에 달한다.

국제통화기금(IMF)은 '세계 금융 안정 보고서' 를 통해 미국의 금리인상에 대한 부적절한 대처로 발생한 충격은 세계 경제의 '탈선'과 주식시장 폭락의 도화선이 될 것이라고 경고한다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr