# 오래된 기억 하나를 꺼내 본다. 2006년 이맘때쯤 출간된 '매직램프' 라는 책이 있다. 국제금융 전문가인 이종환(당시 마이에셋자산운용 부회장)씨가 자신의 경험을 바탕으로 기업 적대적 인수합병(M&A) 얘기를 소설의 무대에 옮겨놓은 것이다. 잠시 소설의 세계를 들여다보자. 배경은 2008년 한국. 미국계 헤지펀드 오디세이는 매년 고수익이 예상되는 1~2건의 큰 투자사업을 벌인다. 돈 냄새를 귀신같이 맡는 창업주 오웬의 마음을 설레게 한 곳은 한국. 그는 월가 출신 박지수를 영입한다. 한국의 우량기업 두 군데를 적대적 인수합병을 하기 위한 마스터플랜을 세우라는 지시를 한다. 암호명은 '매직램프'. 그리고 자동차 부품회사인 세진기업과 코스닥의 떠오르는 별 마이티솔루션이 오디세이의 절대수익을 위한 먹잇감이 된다. 오디세이는 지분을 사들이면서 조금씩 헤지펀드의 본성을 드러낸다. 두 곳의 사냥법은 달랐다. 오너의 평이 나빴던 세진을 보자. 지분을 충분히 모은 뒤 대주주를 압박했다. 주가조작 의혹을 피하려고 임시주주총회를 연다. 투자자들은 세진과 오디세이가 한판 붙는다며 떠들썩했다. 승자는 세진 경영진이었다. 그러나 오디세이는 싸울 생각이 없었다. 주총을 통해 주주들의 뜻을 따르고, 주식을 팔 명분을 쌓은 것이다. 오웬은 막대한 차익을 남기고 한국을 유유히 떠난다.

한국 자본시장과 재계가 거센 홍수에 언제 터질지 모르는 둑과 같다. '매직램프'라는 소설 속 얘기가 아니다. 현실이다. '최순실 국정농단' 사태의 칼끝이 삼성 등 기업들로 향하면서 '탐욕의 약탈자'로 불리는 벌처펀드가 한국시장에서 '주주 행동주의'라는 명분으로 활개를 칠 무대를 만들어지고 있기 때문이다.

국부유출을 막을 백기사도 더는 찾아보기 힘들 전망이다. 삼성물산과 제일모직의 합병에 찬성한 국민연금 기금 운용이 '배임'의 덫에 걸릴 가능성이 커지면서 기관들이 선뜻 제 목소리를 낼 여지가 줄어들 것으로 보여서다. 머지않아 제2, 3의 론스타, 소버린이 무혈 입성할 가능성이 커졌다.

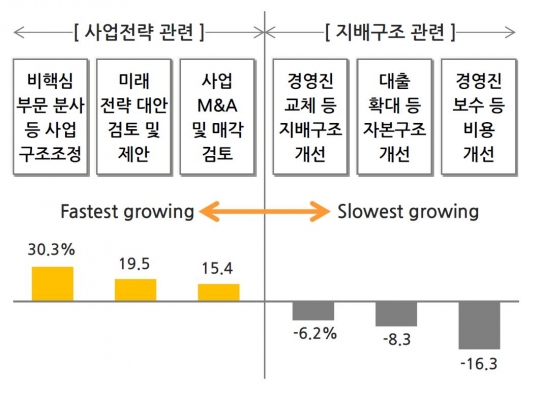

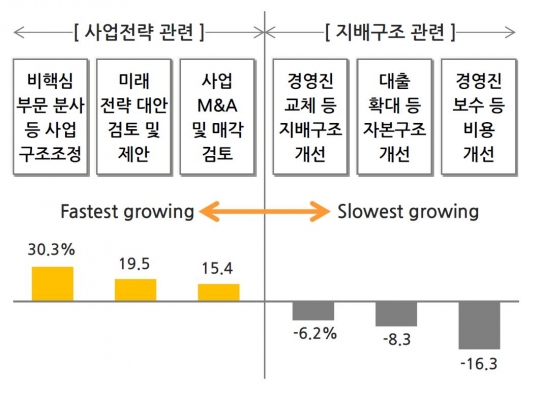

행동주의 투자 전략별 증가율 자료=JP모간(2009~2014 연평균증가율)

◆삼성 위기에 '행동주의 헤지펀드' 웃고 있다

"2003년 4월 영국계 펀드인 소버린자산운용. SK㈜ 지분 14.99%를 매입해 2대 주주에 오른다. 당시 소버린 측은 SK그룹에 대한 경영 참여 의사를 분명히 밝혔다. 지배구조를 개선하겠다는 것. 소버린자산운용은 이후 2년 3개월 동안 경영투명성 제고 등을 내세워 SK그룹을 상대로 최태원 회장 퇴진 등 경영진 교체 및 기업지배구조 개선, 계열사 청산 등을 요구했다. 1조원 가까이 투입해 방어전에 나선 SK를 소버린이 차지하진 못했다. 하지만 소버린은 지분 14.99%를 주당 5만2700원에 팔아 7559억원을 챙겼다. 배당금과 환율 변동 등에 따른 차익까지 감안하면 1조원 안팎이다."

"KT&G 역시 외국계 펀드의 먹잇감이 됐었다. '기업 사냥꾼'으로 잘 알려진 칼 아이칸은 스틸파트너스와 손잡고 2006년 KT&G 주식 6.59%를 사들였다. 이후 이사회에서 자회사 매각을 요구하는 등 적극적인 경영 개입을 시도하다 주식을 매각해 1500억원을 벌었다."

한국 대기업들 사이에서는 또다시 '행동주의 헤지펀드'에 대한 경보등이 켜졌다.

박영수 특별검사팀이 박근혜 대통령의 제3자 뇌물죄 수사를 위해 삼성물산·제일모직 합병에 손을 들어 준 국민연금 측의 배임 혐의를 입증하려 하고 있기 때문이다.

재계는 이번 사건을 계기로 자칫 결과론만 갖고 '적정한 투자판단'까지 배임죄로 옭아매려는 기류가 가속화된다면 장기적인 경영(투자)판단은 물론, '기업가 정신'조차 옥죄는 결과를 초래할 것으로 우려한다.

특히 국내 주요 기업의 지분을 대거 보유하고 있는 국민연금과 기관들이 기업 합병·분할 과정에서 겉으로 드러난 정량적 숫자만 갖고 판단하고, 몸을 사린다면 국내 자본시장은 과거처럼 '해외 투기 자본의 놀이터'로 전락할 수밖에 없다. 또 기업들은 경영권 방어에 천문학적인 돈을 쏟아부어야 할 가능성이 크다.

시장 관계자들은 자본시장의 근간이 뿌리채 흔들릴 수 있다고 우려한다. 당시 삼성물산 주식을 보유하고 있던 한 기관투자가는 "시장에서는 삼성의 미래 가치에 투자해야 한다는 목소리가 많았다. 여기에는 2003년 소버린 사태의 악몽을 기억하는 이들이 많았다"면서 "외국계 헤지펀드가 내세운 명분(지배구조 개선·주주 이익)이 과연 실질적으로 이행되고 기여할 것인가에 대해선 회의적인 시각이 지배적이었다. 소액주주들이 찬성에 표를 던진 것도 외국계 자본이 한국경제나 주주 입장에서 장기적으로 도움이 되지 않을 것으로 판단 한 것으로 보면 된다"고 전했다.

지난해 5월 삼성물산과 제일모직이 합병할 당시 여론도 '찬성'이 압도적이었다. 한국경제를 이끄는 글로벌 기업을 투기자본의 먹잇감으로 놔둬서는 않된다는 논리였다. 심각한 국부 유출에 대한 우려와 함께 경영권 방어 장치를 강화해야 한다는 목소리까지 나왔다. 썩은 시체까지 파먹는 '맹금류(vulture)'에 비유하는 '벌처펀드'인 엘리엇은 아르헨티나 국채를 매입한 뒤 매도공세를 펴면서 아르헨티나를 디폴트 위기까지 몰고 간 것으로도 유명하다. 시장에서는 소버린 판박이가 될 것을 우려했다.

국내 기관의 한 관계자는 "국민연금이 배임의 덫에 걸린다면 국내 기관들이 기업 인수·합병이나, 분할과정에서 행사할 수 있는 의결권을 심각하게 위축시키거나 훼손할 수 있다"면서 "정략적인 잣대가 있고, 정성적으로 평가할 부문이 있는데 이를 무시한다면 한국 자본시장의 근간이 송두리째 뽑힐 수 있다"고 우려했다.

또 다른 관계자는 "배임으로 간다면 연기금과 자산운용사 등 기관투자자의 적극적인 주주권 행사를 요구하는 '스튜어드십(stewardship) 코드'의 본질이 훼손될 수도 있다"면서 "앞으로 기관들은 의사결정 과정에서 정해진 '코드'만 갖고 판단의 잣대를 댈 것이며, 그 어느 누구도 책임을 지고 정성적인 면이나 주관적인 판단을 하려 하지 않을 것"이라고 걱정했다. 수치와 정해진 코드에 의존하는 투자와 판단는 결국 소액주주들의 피해로 이어질 수도 있다.

◆한국 자본시장, 또 다시 투기자본의 'ATM'으로 전락하나

"어느 가게에서 50달러짜리 예쁜 인형을 팔고 있다. 그런데 인형을 사면 100달러짜리 금반지를 선물로 준다. 인형만 사면 무조건 50달러를 번다. 이런 이상한 일이 실제 증시에서 일어나고 있다. 이런 미스터리를 '모(母)회사의 퍼즐(parent company puzzle)'이라고 부르자."(미국 캘리포니아대 브래드퍼드 코넬(금융학) 교수 2000년 '모회사의 퍼즐'논문)

시장에서는 한국 기업들이 투기 펀드의 표적이 될 가능성이 큰 이유로 '모회사의 퍼즐'에서 원인을 찾는 이가 있다. 먹을 게 있다는 얘기다.

또다른 이유로는 제도적으로 경영권 방어 장치가 취약하다. 실제로 우리나라는 소유 분산을 권장하고 소액주주의 권한을 단계적으로 강화해 왔지만, 신주인수선택권(포이즌필)이나 차등의결권, 황금주 등 선진국이 보유한 경영권 방어 장치들이 취약한 실정이다.

한국경제연구원에 따르면 구글은 공동 창업자인 래리 페이지와 세르게이 브린, 에릭 슈밋 CEO 등이 시장에 공개하지 않은 클래스B 주식의 92.5%(2014년 말 기준)를 보유하고 있다. 이들은 구글 의결권의 60.1%를 행사한다.

또 정치권에서는 '주주 행동주의'에 힘을 실어줄 법안을 추진 중이다.

자본시장에서는 주주 행동주의가 내년 키워드로 떠오를 것으로 전망한다.

시장 한 관계자는 "특검의 국민연금 처리 과정을 글로벌 행동주의 헤지펀드가 주시하고 있을 것"이라며 "기업지배구조 관련 새 제도의 잇따른 시행을 계기로 글로벌 행동주의 펀드가 한국을 먹잇감으로 삼을 가능성이 크다"고 우려했다.

기업 스스로도 노력해야 한다.

김예구 KB금융지주경영연구소 연구위원은 "저금리, 저성장이 지속되고 기업들이 현금유보를 늘리는 상황에서 투자수익을 높이는 데 한계를 느낀 투자자들은 행동주의 투자 전략을 강화할 수밖에 없다"며 "기업들이 이에 대응해 지배구조, 사업 전략의 취약성을 상시적으로 감시하고, 개선해야 한다"고 지적했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr