국내 배터리 업계가 끝나지 않는 중국의 사드보복으로 고사 위기에 처했다. 사진은 LG화학 난징공장 전경. /LG화학

한국 배터리 업계에 대한 중국의 사드보복이 갈수록 심해지고 있어 국내 업체들이 중국 시장에서 퇴출될 수도 있다는 최악의 시나리오가 나오고 있다.

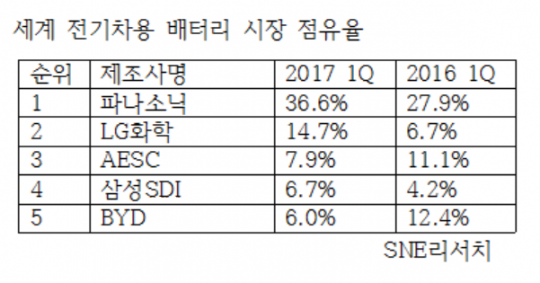

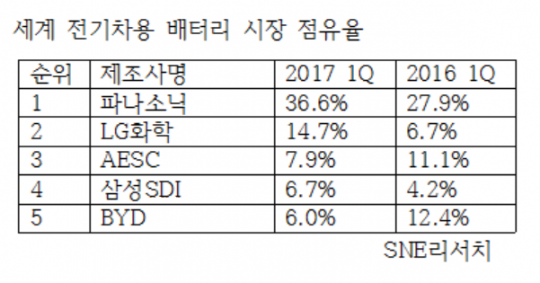

9일 업계에 따르면 닛산의 전기차 배터리 자회사인 AESC가 중국 금융투자사 GSR 캐피탈에 매각되는 절차를 밟고 있다. AESC는 닛산(51%)과 NEC(49%)가 합작 투자한 회사로 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 지난 1분기 세계 시장 점유율 7.9%를 차지하며 파나소닉, LG화학에 이어 3위를 차지한 바 있다.

닛산은 보유 지분 전체를 GSR에 매각하기로 했고 NEC도 지분 전량을 GSR에 매각할 방침이다. 세계 시장에서 3위를 차지한 일본의 전기차 배터리 기술력이 중국으로 넘어간다는 의미가 담긴 거래다.

이에 따라 국내 배터리 제조사들의 셈법도 복잡해졌다. 자칫 세계 최대 전기차 배터리시장인 중국을 일본 기업에 빼앗기는 동시에 우위를 유지하던 기술력에서는 중국 기업에 따라잡혀 샌드위치 신세가 될 가능성이 커졌기 때문.

중국의 사드보복은 그간 지속되어 왔으나 국내에서는 이 문제를 안일하게 보는 시각이 많았다. 중국의 전기차 배터리 보조금이 점차 줄고 있으며 국내 기업들이 기술력에서 중국 기업들과 큰 차이를 유지하고 있다는 게 이유였다. 중국 전기차 배터리 보조금이 폐지될 예정인 2021년까지 견디면 된다는 것이다. 정부의 시각도 이와 크게 다르지 않았다.

지난달 27일 문재인 대통령은 재계 관계자들과 간담회를 가졌을 때 구본준 LG 부회장은 "중국이 아예 일본 업체 것은 되고 한국 것은 안 된다고 명문화 비슷하게 만들어 중국 자동차에 배터리를 못 넣고 있다"고 토로했다. 이에 문 대통령은 국내 기업들의 기술력을 칭찬하며 격려하는데 그쳤고 구 부회장은 중국 정부가 (한국 업체들의 중국시장 진입을) 막고 있다며 거듭 호소했다.

정부 보조금으로 전기차 보급을 추진 중인 중국은 배터리 모범 규준 인증 제도를 만들어 한국 기업들의 중국 시장 공략을 막아왔다. 안전성 확보를 이유로 내세웠지만 기준이 모호해 무역장벽이라는 비난이 일었다. 이에 중국 정부는 지난해 6월 4차 인증 이후 5차 인증 심사 일정은 차일피일 미루고 있다.

여기서 더 나아가 지난해 말부터는 보조금 지급 대상 전기차를 발표하고 있는데 5차 발표부터 일본 AESC 배터리를 사용한 전기차가 포함됐다. 지난달 31일 있던 7차 발표에서는 파나소닉 자회사인 산요에너지를 채택한 전기차도 명단에 올랐다. 파나소닉은 지난 1분기 세계 시장점유율 36.6%를 차지해 1위에 오른 회사다. 반면 LG화학과 삼성SDI 배터리를 탑재한 전기차는 명단에 이름을 올리지 못했다.

지난 1분기 세계 전기차용 배터리 시장 점유율은 파나소닉, LG화학, AESC, 삼성SDI, BYD 순이었다. /SNE리서치

정부의 강력한 보조금 정책으로 세계 1위 전기차 시장이 된 중국에서 한국 기업이 도태되는 사이 일본 기업은 중국 시장 진입에 성공한 셈이다. 만리장성에 둘러싸인 중국을 대신해 북미·유럽 시장에 도전하며 파나소닉, AESC 등 일본 기업들과 기술 경쟁을 벌이던 국내 업계에는 당혹스런 일이 아닐 수 없다.

AESC가 중국으로 매각이 완료될 경우 그간 벌려뒀던 기술격차가 순식간에 좁혀질 수 있다는 위기감도 만연하다. 한 업계 관계자는 "1회 충전으로 500~600㎞를 달리는 3세대 전기차 배터리를 생산할 수 있는 기업은 상위 소수 기업 뿐"이라며 "3세대 배터리가 본격 보급될 것으로 예상되는 2020년이 되면 기술격차를 내세워 중국 시장을 재공략한다는 것이 국내 제조사들의 전략이었지만 위태롭게 됐다"고 설명했다. 이어 "중국 기업들이 일본의 기술력을 흡수한다면 기술격차를 내세워 중국 시장을 회복한다는 전략은 불가능하다"고 우려했다.

또 다른 관계자는 "전기차 보조금을 점차 줄여 2021년에는 완전히 폐지하겠다는 것이 중국 정부의 방침이라곤 하지만 실제 이뤄질지의 문제는 별개"라며 "한국 정부의 방치 속에 국내 배터리 기업들은 3년 혹은 그 이상의 리스크를 아무 대책 없이 떠안고 있다"고 호소했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr