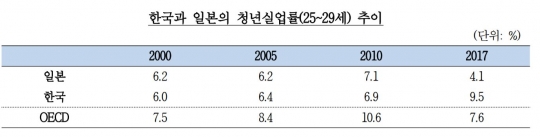

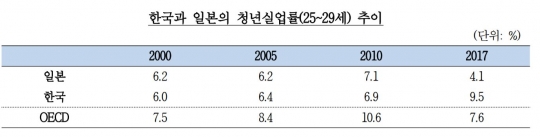

한국과 일본의 청년실업률(25~29세) 추이. /한국은행

우리나라의 청년실업이 증가하는 것은 고령화, 파트타임 근로자 비중 상승, 낮은 임금근로자 비중 등과 같은 구조적 요인에 양질의 일자리 부족, 일자리 간 근로조건 격차가 영향을 미쳤다는 분석이 제기됐다.

한국은행이 5일 발표한 '한국과 일본의 청년실업 비교분석 및 시사점' 보고서(박상준 와세다대 교수, 김남주·장근호 한은 거시경제연구실 연구위원)에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 30개국(2000~2017년)을 대상으로 실증 분석한 결과 전체 실업률, 고령화율, 파트타임근로자 비중 등은 청년실업률을 높이는 방향으로 작용한 반면 청년 인구 비중, 임금근로자 비중, 국내총생산(GDP) 성장률은 청년실업률을 낮추는 것으로 나타났다.

전체 실업률이 높아지면 청년실업률도 높아지고, 고령화율(고령 인구 비중)이 늘면 총수요가 줄어들면서 청년고용에 부정적 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 또 파트타임근로자 비중이 높으면 일자리 자체는 늘어날 수 있으나 그만큼 안정적인 일자리는 부족할 수 있으므로 청년실업률이 높아지는 것으로 추정됐다.

아울러 청년 인구 비중이 높아지면 노동시장에서 청년구직자 간 경쟁 심화로 실업이 증가할 수 있지만 경제활력 증진으로 인한 일자리 증가 효과가 더 크게 나타나면 청년실업률 하락으로 이어질 수 있다는 분석도 나왔다. 또 임금근로자 비중이 높아지면 청년들이 일자리를 얻을 기회가 늘어나면서 청년 실업률을 낮추는 요인으로 작용했다.

보고서는 국내 청년실업률이 높아진 것은 경제성장률 하락, 고령화 진전, 파트타임근로자 비중의 상승, 낮은 임금근로자 비중 등 구조적 요인이 복합적으로 작용했음을 시사한다고 풀이했다.

또 청년실업률 결정요인 이외에 한국이 일본보다 청년실업률이 크게 높은 것은 일본보다 양질의 일자리가 부족한 데다 대기업과 중소기업 간 임금 격차가 큰 데 기인한 것으로 추정했다.

보고서는 "노동시장 이중구조 완화, 양질의 일자리 창출 등 장기적이고 구조적인 문제의 해소를 위해 지속해서 노력해야 한다"며 "일본의 사례를 참고해서 청년 일자리 대책을 적극적으로 추진해야 한다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr