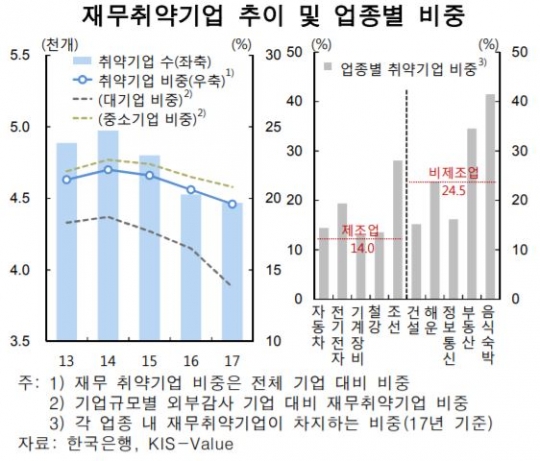

재무취약기업 추이 및 업종별 비중. /한국은행

지난해 외부감사를 받은 기업 5곳 중 1곳은 재무건전성이 취약한 것으로 나타났다.

한국은행이 20일 국회에 제출한 '2018년 하반기 금융안정보고서'에 따르면 지난해 기준 전체 외감기업 중 19.6%(4469곳)는 재무취약기업이었다. 재무취약기업은 ▲3년 연속 이자보상배율 1 미만 ▲영업활동현금흐름 3년 연속 순유출 ▲자본잠식 등에 해당하는 경우다.

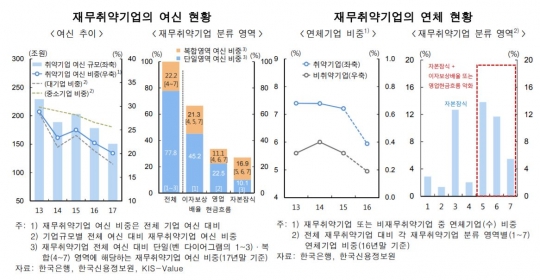

영역별로는 세 가지 기준 중 하나에만 해당하는 단일영역 재무취약기업의 여신 비중은 77.8%였고, 두 가지 이상에 해당하는 복합영역 재무취약기업은 22.2%였다.

영업활동으로 이자도 벌지 못하는 재무상태를 뜻하는 이자보상배율 1 미만에 해당하는 기업은 3112개(13.7%), 3년 연속 영업활동현금흐름 순유출 기업은 1492개(6.6%), 완전 자본잠식은 1636개(7.2%)로 나타났다. 이 중 세 가지가 모두 겹치는 경우는 복합영역 재무취약기업도 287개(1.3%)다.

기업규모별로는 대기업은 재무취약기업 비중이 크게 낮아졌으나 중소기업은 여전히 20%를 상회했다. 지난해 말 기준 재무취약기업에 대한 여신 비중은 대기업이 17.8%인데 반해 중소기업은 25.6%다. 재무취약기업에 대한 금융권 전체의 여신 규모는 지난해 말 기준 전체의 20.1%(150조6000억원)였다.

보고서는 "다만 2015년 이후 업황호조와 구조조정 노력에 힘입어 대기업을 중심으로 전체 재무취약기업 비중은 감소하는 추세"라고 설명했다.

재무취약기업의 여신 및 연체 현황. /한국은행

특히 재무취약기업은 비재무취약기업에 비해 연체할 확률도 높은 것으로 나타났다. 업황부진기였던 2013년에서 2015년 사이 비재무취약기업 중 연체기업 수 비중은 평균 0.3%였지만 재무취약기업의 경우 7.5%를 기록했다.

지난 2016년 말 기준 재무취약기업에서는 '자본잠식' 상태에 있는 기업(11.9%)에서 연체가 많이 발생했다.

업종별로는 2016년 말 기준 제조업(8.7%)은 조선, 기계장비, 전자전기 업종에서 연체기업 비중이 높았다. 비제조업(4.4%)는 해운, 건설 업종 등이다.

재무취약기업에서 비재무취약기업으로 전환되는 기업은 대부분 단일영역(88.4%)에 해당됐다. 재무취약기업에 해당됐던 기간도 3년 이하(67.9%)로 짧았다. 재무취약기업은 폐업시점에 가까워질수록 자본잠식 상태가 되거나 재무지표가 전반적으로 악화되다가 결국 문을 닫았다.

보고서는 "재무취약기업은 심각한 경영상 어려움에 직면하지 않은 경우에도 사업 재편, 부채 축소등의 자구 노력을 기울여야 한다"며 "금융기관은 기업의 전반적인 재부상황을 정확히 파악해 상시 구조조정을 추진하고 신속한 경영정상화를 위해 금융지원 노력을 기울여야 한다"고 말했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr