지난 2015년 우리나라 취업자수가 10% 넘게 증가했다. 전체 산업에서 서비스업 취업자 비중이 가장 큰 것으로 나타났다. 다만 취업계수는 평균 6.2명으로 하락했다. 특히 서비스업 취업계수는 사상 처음으로 10명 밑으로 떨어졌다.

한국은행이 28일 발표한 '2015년 고용표'에 따르면 지난 2015년 총취업자수는 2383만명으로 2010년(2142만명)보다 241만명(11.2%) 증가했다.

고용표상 취업자에는 상용, 임시·일용직 임금근로자와 자영업자, 무급가족종사자를 모두 포괄한다.

취업형태별로 보면 임금근로자수는 2010년 대비 258만명(17.7%) 늘어난 1714만명으로 나타났다. 같은 기간 자영·무급가족종사자는 669만명으로 17만명(2.4%) 줄었다.

총취업자 중 임금근로자가 차지하는 비중은 71.9%로 5년 전(68%)보다 3.9%포인트 확대됐다. 반면 자영·무급가족 비중은 32%에서 28.1%로 2.4%포인트 감소했다.

성별로는 남성 취업자(1424만명)가 2010년 대비 139만명(10.7%) 증가했고 여성 취업자(959만명)도 102만명(12%) 늘었다. 상대적으로 여성 취업자 비중은 40.3%로 2010년에 비해 0.3%포인트 상승한 반면 남성 취업자 비중은 0.3%포인트 하락했다.

부문별로 보면 서비스 취업자 비중이 크게 늘었다. 서비스 취업자 비중이 1680만명(70.5%)으로 2010년(68.9%)보다 비중이 1.6%포인트 확대됐다. 이는 연구개발(R&D) 투자 확대 등으로 전문과학기술서비스 관련 인력이 늘고 청소·비서·보안 등 아웃소싱이 확대된 영향이다. 고령화 등으로 보건·사회복지 종사자가 늘어난 점도 영향을 미쳤다.

서비스 부문 중에서는 도소매·상품중개서비스 취업자 비중이 14.1%로 가장 높았다. 음식점·숙박 서비스가 7.5%로 뒤를 이었다. 고령화 등으로 농림수산품 취업자 비중은 5.5%로 2010년(7.1%)에 비해 1.6%포인트 하락했다.

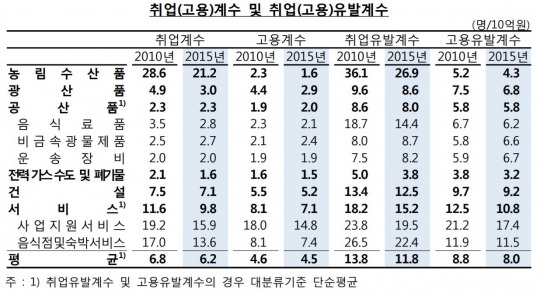

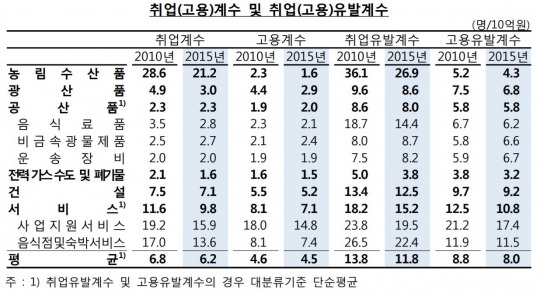

취업(고용)계수 및 취업(고용)유발계수. /한국은행

지난 2015년 기준 취업계수는 전체 평균 6.2명으로 2010년(6.8명)에 비해 0.6명 하락했다. 취업계수는 명목금액 기준 10억원을 생산할 때 소요되는 취업자수를 의미하는 수치로 통상 고용창출력을 평가할 때 사용된다. 고용표는 5년 마다 발표되는 산업연관표에 맞춰 작성된다.

취업자 비중이 높은 서비스의 고용창출력이 크게 떨어졌다. 서비스 취업계수는 9.8명으로 사상 처음으로 10명 밑으로 내려갔다. 서비스 산출액 비중이 큰 폭 늘어난 데에 비해 취업자수가 덜 늘어난 영향이다.

취업유발계수도 11.8명으로 2010년(13.8명)보다 2.0명 하락했다. 취업유발계수는 특정 상품에 대한 1단위의 최종 수요(10억원)가 발생할 경우 직간접적으로 유발되는 취업자수를 의미한다.

한은은 "취업유발계수는 취업계수와 생산유발계수에 의해 결정되는데 생산유발계수가 2010년과 비슷한 수준을 유지했으나 취업계수가 낮아지면서 취업유발계수가 하락했다"고 설명했다.

임금근로자수를 기준으로 계산한 고용계수와 특정 상품에 대한 최종수요 1단위(10억원)가 발생할 경우 직·간접적으로 유발되는 임금근로자수를 의미하는 고용유발계수는 각 4.5명, 8명으로 2010년 대비 0.1명, 0.8명씩 하락했다.

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr

Copyright ⓒ 메트로신문 & metroseoul.co.kr